直近の1年

直近の一年一覧

理事会・第23回 定時総会を開催

2024-06-06

6月5日(水)、日本工業倶楽部において、第23回定時総会が開催され、2023年度事業報告および同決算、2024年度事業計画および同予算、2024年度 役員体制が承認されました。

総会終了後には、懇親パーティーを開催し、各界(厚生労働省、経団連、電機連合など)から来賓をお招きし、また、会員企業からも多数ご参加頂きました。

総会風景

三原 理事長(議長)

阿部 新理事長

課長会を開催

2024-04-18

今津 幸子 様

4月15日(月)、「課長会」をオンライン開催し、会員企業から約60名の方にご参加いただきました。

第一部は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー弁護士 今津 幸子 様をお招きし、「判例から見た解雇要件の整理」をテーマに、①解雇の要件、②職種限定の合意、③各種解雇判例、④解雇における留意ポイント(実務上のポイント)について、ご説明いただきました。

第二部は、電経連事務局より、「電経連主催研修」に関して、23年度の実施内容・受講生アンケート結果、24年度の実施予定内容、今後の案内・募集スケジュール 等について、ご説明しました。

課長会を開催

2024-02-08

電機工業会館(東京都千代田区)において、2月5日(月)に「課長会」を開催し、会員企業から約40名の方にご参加いただきました。

当日は会員企業への有益な情報提供として、2つの講演を実施しました。

前半は、公益財団法人 産業雇用安定センター 常務理事 岡村 挌太郎 様、業務部専門指導役 下角 圭司 様、総務課長 小川 弘之 様をお招きし、「産業雇用安定センターの概要と活動について」をテーマに、人材育成型出向等支援の概要、企業間人材交流事業の概要、キャリア人材バンクの概要/実績などについて、ご紹介いただきました。

後半は、24年春季交渉を目前に控え、電機連合 書記次長(総合労働政策部門)山中 しのぶ 様をお招きし、今次交渉にあたっての電機連合の方針(ポイント)、賃金決定の3要素からみた国内経済の動向、電機労働者の生活実態、今次交渉の具体的取り組み内容・要求内容、労働協約法令の制定・改正への対応など詳細にわたり、ご説明いただきました。

岡村 挌太郎様、下角 圭司様、小川 弘之様

山中 しのぶ 様

会場風景

『理事会役員 福島視察』 を実施

2024-02-07

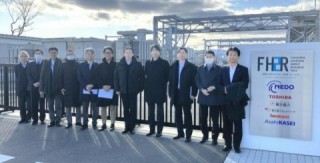

2月2日(金)~3日(土)、理事会役員(11名参加)による福島視察を実施しました。

1日目は、福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)(福島県双葉郡浪江町)を施設見学した後、ナショナルトレーニングセンター「Jヴィレッジ」(福島県双葉郡楢葉町)において、施設見学および福島県企画調整部・政策監 佐藤 安彦 様より「“ふくしま”のいま」、J ヴィレッジ・経営企画部 仁平 芽衣 様より「Jヴィレッジのこれまでとこれから」をテーマにご講演いただきました。

初日最後には、宿泊先の「J ヴィレッジ」において、情報交換会(懇親会)を実施し、各組織の情報共有を図りました。

2日目は、東日本大震災・原子力災害 伝承館(福島県双葉郡双葉町)において、施設見学および被災された現地の方による語り部講話を伺いながら、専用バスにて双葉町・浪江町被災地を視察し、閉会いたしました。

集合写真(福島水素エネルギー研究フィールド)

講演会風景

集合写真(J ヴィレッジ)

「人材育成施策/人事施策 情報交換会」を開催

2024-02-01

電機工業会館(東京都千代田区)において、1月22日(月)に「人材育成施策情報交換会」(16名のご参加)、1月30日(火)に「人事施策情報交換会」(17名のご参加)を開催しました。

第一部は、ハイブリッド形式によるオープンセミナーを開催し、1月22日(月)は、法政大学 キャリアデザイン学部教授 坂爪 洋美 様をお招きし、【日本企業における管理職の実態と課題】をテーマに、管理職の重要性と注目度の高まり、管理職の現状、管理職が直面する課題とその解決策などについて、ご説明いただきました。また、1月30日(火)は、東京大学マーケットデザインセンター 特任研究員 小田原 悠朗 様をお招きし、【マッチング理論に基づいた社員配属の最適化】をテーマに、人材配置をめぐる課題、マッチング理論の紹介、新入社員配属へのマッチング理論導入事例などについて、ご説明いただきました。(オンラインでの当日参加は、いずれも約60名のご参加)

第二部は、会場参加の皆様と情報交換会を実施し、1月22日(月)「人材育成施策情報交換会」では、【管理職(主として部課長クラス)育成上の問題意識と実施施策について】、1月30日(火)「人事施策情報交換会」では、【本人意思を反映した人事施策・制度(異動、働き方)について】をテーマに、事前にご提出いただいたアンケートをベースに意見交換を行いました。また、当日は、オブザーバーとして、オープンセミナー講師の坂爪様、小田原様にもご参加いただきました。(人事施策情報交換会では、東京大学大学院 経済学研究科 特任助教 久野 寛 様にもご参加いただきました)

坂爪 洋美 様

1/22 人材育成施策情報交換会 会場風景

小田原 悠朗 様

1/30 人事施策情報交換会 会場風景